Extraído da edição 112 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente. O RelevO pode ser assinado aqui.

Lolita (1955), de Vladimir Nabokov, é o melhor livro que este editor leu em 2022, ainda que dezembro inteiro possa surpreendê-lo. Não esperava menos. Quem já teve contato com qualquer coisa escrita por Nabokov entende que o sujeito era basicamente um ET. Ademais, esse clássico contemporâneo dispensa apresentações, em que pese o fato de sua temática por si só ter-lhe fomentado a fama.

Por fim, quem também já teve contato com qualquer coisa dirigida por Stanley Kubrick entende que se trata de outro ET, talvez literalmente. E um jovem Kubrick, após o épico Spartacus (1960), assumiu a tarefa ingrata, hercúlea, espinhosa de adaptar Lolita (1962, hoje disponível no HBO Max). Por sua vez, a Enclave é basicamente uma newsletter sobre adaptações (releituras, reinterpretações, deslocamentos). Concluímos que o encontro Nabokubricko é um prato cheio.

Premissas

Muito já se falou – escreveu, argumentou, esmiuçou – sobre Lolita, em ambientes muito mais confiáveis que este. Porém, vale listar algumas considerações que elucidem, do nosso ponto de vista, por que esse romance é tão desgraçado. A despeito de detalhes muito conhecidos, principalmente para quem leu, partiremos de um leitor menos familiarizado (ou lembrado).

Lolita acompanha as memórias de Humbert Humbert, professor de meia-idade, em uma história já encerrada no momento da narração. Chegamos a ela por meio de um (fictício) editor de livros de psicologia. Nas mãos erradas, metalinguagem pode ser uma bomba de tédio; para Nabokov, é sempre um tempero. “Humbert Humbert” já é um pseudônimo dentro da história.

A partir disso, acompanhamos a trajetória e os devaneios de Humbert, um narrador absolutamente não confiável. Este é um dos cernes do livro: Lolita é, essencialmente, uma história que contém tudo aquilo que conhecemos dentro da perspectiva de seu maior infrator, e apenas dele.

Para tanto, está em boas mãos – nas melhores possíveis. Nabokov transformaria uma história de bingo na igreja na narrativa mais interessante do planeta se a mediasse por um narrador padre inseguro.

- Vale lembrar que já tratamos de Fogo Pálido (1962), outra obra-prima de Nabokov que brinca com um narrador delirante.

Pois bem, assim conhecemos a menina Dolores Haze, “Lolita” apenas na mente torpe de Humbert. Ou melhor, tentamos, pois tudo que ela pensa, sente ou executa nos é relatado pelo narrador que por ela se apaixona e que dela abusa. Não detalharemos o enredo em si.

Mas Lolita, o romance, nos oferece algumas surpresas; não por acaso é tão aclamado. A primeira delas, talvez menos lembrada: como qualquer obra-prima, o livro contém lampejos brutais de humor. Há duplos sentidos, jogos de palavras, azedumes do narrador – rimos dele, não com ele –, xadrez verbal com camadas de interpretação (Nabokov era um estrangeiro nos Estados Unidos e, naturalmente, na língua inglesa, na qual escreveu o livro). Ao longo da jornada de Humbert e Dolores pelo país, há inúmeros códigos à disposição do leitor-desbravador.

E aos poucos, Dolor’osamente (tssssc), nos apegamos ao narrador, um pedófilo manipulador, cretino e triste. Esse é o grau de qualidade da escrita da Nabokov, que brinca com sua arte, esfregando na nossa cara que conseguiria ganhar uma Libertadores com um time da Copa Kaiser. É como se ele nos desafiasse, provocando: “qual é a maneira mais difícil de eu te convencer? Um pedófilo neurótico professor de literatura é o suficiente para vocês? Pois bem”.

Parece piada, mas é bem provável que esse tenha sido o ponto de partida do escritor, um estudioso dos problemas de xadrez.

Ao fim de Lolita – emocionados, frustrados, raivosos, confusos –, experienciamos o suficiente para compreender com um só golpe a beleza da palavra escrita.

Adaptando o inadaptável

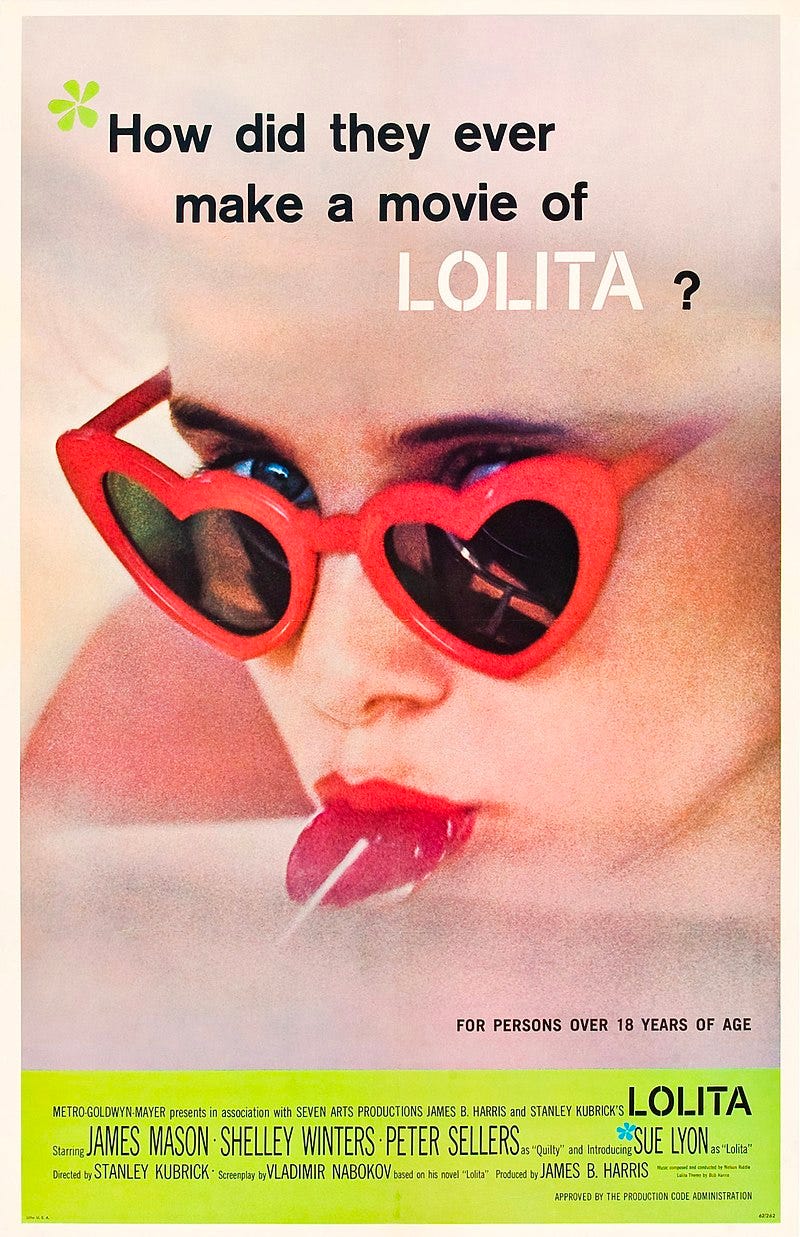

Which is why adaptar Lolita é uma tarefa tremendamente estúpida. Kubrick já sabia disso, vide o próprio cartaz da produção:

Afinal, estamos falando de uma suprassumo da palavra escrita. O que acontece na narrativa é menos esteticamente relevante que o efeito da narração. Como transportar esse efeito para o cinema (ou transformá-lo em outra coisa)? E, principalmente, por quê? Ademais, como expor o relacionamento de um marmanjo com uma garota de 12 anos?

Stanley Kubrick também gostava de um desafio – e de xadrez.

O responsável pelo roteiro é o próprio Kubrick, que editou pesadamente o material de Nabokov (ainda que este o assine). Sua Lolita pode ser classificada como uma comédia – a presença do gênio Peter Sellers, capaz de roubar qualquer cena, corrobora essa mudança de ênfase.

No longa-metragem, famoso pela iconografia consagrada no cartaz – isto é, o pirulito e o óculos (que sequer aparece no filme) –, Dolores tem mais que os 12 anos do romance. Ela também é chamada de “Lolita” pelos demais personagens, não só Humbert, e dispõe de uma malícia da qual devemos desconfiar plenamente no livro, afinal só a acessamos via Humbert.

Sue Lyon, aos 14 anos no início das gravações, faz um trabalho extraordinário como enfant terrible, para desespero da mãe, Charlotte (Shelley Winters). E para desespero de Sue Lyon, que nunca conseguiu se desvencilhar “do filme que causou minha destruição como pessoa”.

Dessa combinação emerge a ideia de “lolita” na cultura popular, isto é, da jovem adolescente sedutora – uma figura injusta em relação ao romance.

Por fim, Kubrick sabiamente inverte a ordem (ou o foco) dos acontecimentos – também não detalharemos –, dando muito mais destaque ao personagem de Peter Sellers. O diretor omite qualquer relação explícita entre Humbert e Dolores, promovendo apenas sinais indiretos, embora suficientemente claros.

Ao assistir a Lolita, não lembrava que o filme havia sido gravado em preto e branco. Essa não era uma condição em 1962, mas uma preferência de boa parte dos diretores porque a tecnologia colorida ainda não era tão sólida. Com isso em mente, chama atenção (para surpresa de ninguém) como Kubrick aproveita o máximo de cada quadro, com tomadas longas e diversas camadas visuais em perspectiva. Por exemplo, a cena do baile na escola ou as cenas nos quartos de hotel, com janelas ao fundo.

A trilha sonora de Nelson Riddle (que alguns anos depois faria os arranjos de The Wonderful World of Antonio Carlos Jobim, segundo disco de Tom, que por sua vez recusaria compor a trilha de A Pantera cor-de-rosa [1963], que por sua vez consagraria mundialmente Peter Sellers como o inspetor Jacques Clouseau, um ano depois de brilhar em Lolita… [que por sua vez, 10 anos depois, declararia seu amor à música de Jobim no Sunday Times]) e, pera lá, só um momento, nos perdemos tentando conectar os pontos do planeta, afinal esta seção se chama hipertexto.

A trilha sonora de Nelson Riddle, marcada pela música-tema da protagonista, é por si só um sopro de ar fresco que converge com o tom da obra: Lolita é um filme mais leve, muito menos desafiador que o livro. Esse traço não é um intrinsecamente um defeito, embora exponha a dificuldade de lidar com um material tão complexo. Diante do desafio – e segurando as expectativas –, o resultado surpreende.

All in all, o romance é uma obra-prima, a quinta-essência de sua mídia. O longa-metragem é um bom filme nas mãos de um gênio ainda em desenvolvimento (pois não é nem o quinto em sua essencial filmografia). O encontro Nabokubricko não corresponde ao suprassumo de ambos, mas, não tendo anulado um ao outro, é suficiente para se sustentar. Ler Lolita é uma experiência extraordinária; assistir, no mínimo, vale a pena.