Autor: Jornal RelevO

Amanda Vital: Ombudswoman 5: escrever como Fulan_ e o plágio que tem pressa

Coluna de ombudsman extraída da edição de maio de 2023 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos ombudsman, clique aqui.

Car_s leitor_s, vou aproveitar a coluna de hoje – e tentar esconder o fato de que não deu tempo de meditar sobre os textos da edição anterior do jornal (tive 30 dias mega conturbados), e a gente não deve falar de coisas que não leu, por honestidade intelectual, esse princípio tão pouco cumprido nos networkings atuais – para falar de duas pautas bem pouco importantes, por acaso, mas que também por acaso têm cercado alguns debates que tenho acompanhado muito (e participado nada, por não ter nenhum arcabouço pessoal a acrescentar, já que a vivência tem contado bastante para a propriedade de fala no debate contemporâneo; o que não é uma crítica, só um apontamento, mesmo). O título que utilizei para o texto é autoexplicativo: quero falar do problema da escrita que quer alcançar uma espécie de “nirvana de autor_s”, se é que posso chamar assim, escrita essa que em si é um problema, mas que seu público leitor também contribui bastante para essas comparações e a autenticidade não dá a cara nesse rolê; e ainda do “plágio de estilo”, o que está do outro lado dessa moeda, ou seja, d_ autor_ que sente que foi plagiad_ porque vê alguém escrevendo “em um estilo semelhante ao da escrita del_” depois de lidos uns três ou quatro versinhos (aí é que entra o “tem pressa”: para apontar o dedo) e tudo se torna uma grande e cíclica batalha de ego, frequentemente com ambos os lados fazendo as pazes no final, e seus exércitos partidários com uma cara de tacho ridícula uns aos outros. Isso quando não se enganam, a outra pessoa sai cancelada e ninguém mais fala nela. Vamos a essa doçura de papinho?

O problema da escrita que pretende alcançar autor_s – geralmente já consagrad_s, ou com alguma relevância maiorzinha – tende a ser por base apenas um, que pode se bifurcar e bifurcar as bifurcações, mas é esse: ela se esvazia. Se esvazia de todo o conteúdo que poderia ser trabalhado, com a vivência e o olhar ao mundo da própria pessoa, e é apenas forma; algum trabalho com a linguagem, sim, mas geralmente marcada pelo uso excessivo de repetições de palavras, de estilos de versos, de modos de dizer, de mancha gráfica diferentona. Enquanto leitora, me pergunto se realmente aconteceu um ímpeto para que aquela criação acontecesse, porque não me diz absolutamente nada (a gente parece que sabe, que sente quando vem de um lugar de “querer alcançar o outro”, lê-se a agonia, o desespero, a pressa em querer ser o/a X contemporâneo/a; e se X for ele/a mesmo/a contemporâneo/a, o/a X novíssimo/a ultra high tech premium version na versão 1.7.1.2023b). Se essa escrita teve alguma razão de ser, de existir, de vir ao universo literário que não a equiparação, seja ela intencional ou não. Se incomodou, chacoalhou, tirou a pessoa da cama, da reunião, do jantar em família; se ela teve de alcançar algum papelzinho para anotar a ideia quando veio o clique; se ela se sentou e discorreu a partir de uma coisa que bateu nela – que ela sinta que tenha batido nela, ainda que tenha ricocheteado em vári_s autor_s primeiro; se ela lapidou ou deixou cru (se isso foi importante para ela, porque é assim como ela escreve, ela não leu uma rotina de criação, um “Como eu escrevo” de Fulan_ de Tal para fazer igualzinho); se ela pediu opinião a colegas ou só publicou no Instagram com uma fotografia a preto e branco escolhida por ela; se ela fechou um livro às pressas e foi escrever, porque sim, porque precisava. Se escreveu porque precisou escrever. Porque se não tiver sido assim, não tem graça nenhuma, tem? Tem tanta graça assim ser um_ X contemporâne_? Ter a sua escrita na crítica apenas em forma comparada, não estudada de forma única, específica, focada? Ter leitor_s tecendo elogios puxados sempre, sempre, sempre para esse campo? Ter seu nome atrelado àquela pessoa durante toda a sua jornada literária? Essa questão é bastante similar a_s discípul_s de cert_s autor_s, protégées que vivem constantemente à sombra daquelas pessoas que “descobriram” sua literatura e decidiram batizá-la como uma extensão da sua. Mas nesse caso, é a própria pessoa se atirando aos leões. Ou seu público leitor fazendo isso por ela – e nesse caso, duvido muito que seja intencional, ao menos em um primeiro momento; pode ser algo a ser explorado depois que a pessoa viu o hype que dá ser como Fulan_, e os likes são tão gostosos… Será que é um caminho legal? Se sim, é legal porque a cópia geralmente incomoda? É proposital desde o primeiro verso? É consciente? (É ingênuo achar que não seja consciente?) É masoquista? A prática batiza uma nova escola literária? Ou é só um exercício, sempre um exercício de escrita, que nem deveria ser pauta nesse jornal?

No caso, a pessoa que pretende ser “o/a novo/a X” segue um caminho tortuoso, sim, mas ao menos tem a honestidade de não se apropriar e dizê-lo logo. Deixar a referência em cima da mesa e não tomar quase nada como seu (porque pouco é). Até porque existe o lado de quem “é plagiado”. (Mas será que é, mesmo?) Uma nova onda de autor_s que vêm apontando o que chamam de “plágio de estilo”. Há patentes de estilo em literatura e não se sabe: a prosa poética, o verso quebrado pseudoconcretista, a caixa de texto, o soneto em 2023 – e as formas fixas com oralidade bem definida por escrito, com marcas de fonética, coisa e tal –, os hífens, os temas da mulher, do urbano, do imigrante, a referência àquele poeta guatemalteco “que só eu conheço, poxa, como assim Fulan_ está referenciando ele na poesia também?”; em suma, tudo o que se produz e é visto também na escrita do outro é motivo para erguer o dedo do alto de seu privilégio – geralmente são branc_s de classe média, mesmo –, porque mamãe não me ensinou a dividir pipocas, para dizer: “isso é meu, ué. Eu escrevo assim, desse jeitinho aí. Tenho um poema quase igualzinho (adendo: mostra o poema e não tem nada de mais ali, é tudo do ego da pessoa). Eu criei esse estilo que você usa, para fazer esses versinhos seus aí”. E não criou patavina alguma, que a escrita é uma costura de um monte de outros discursos, de outras literaturas; se fosse assim, todo mundo plagia todo mundo. Melhor: todo mundo plagia O mundo. Não tem um cidadão inocente para contar história. O que cargas d’água é um plágio de estilo? Existe “patente” para uma forma de se escrever no universo literário contemporâneo? Patentes deveriam realmente existir em arte, em literatura, em cultura? Devemos pensar em abrir franquias para versos livres? Você, leitor_, tem domínio da sua escrita a ponto de saber quando alguém está “imitando seu estilo”? Eu uso tênis all star com meia soquete, aquelas que o tênis engole, e vejo várias pessoas assim na rua, será que devo me preocupar em ir atrás dessa gente toda?

E percebem como vira algo complexo, galerinha? Porque o primeiro caso também poderia ser tratado como um “plágio de estilo”, porque trata-se de uma pessoa escrevendo “como outra”. Mas acontece que, no primeiro caso, quando já não está clara a fonte bebida (geralmente está), essa outra pode não confirmar, mas não nega se inspirar em X. No segundo, quando você é o/a próprio/a X, é você acusando primeiro. Você lança a primeira pedra. Percebe o tom de “diva” da coisa, em acusar o outro que você nem sabe se conhece o que você produz ou não? Se conhece, como comprovar que sua criação é baseada em copiar você? Porque para justificar, você vai fazer uma listagem de um monte de coisas que um monte de outras pessoas também usa, também usou antes de você pensar em existir. Ficou confuso? Eu também. Mas acho que já expliquei o que queria pontuar e dar minha colherzinha de pitaco em tudo isso, porque é muito cansativo não ser aquela amiga que dá uma cutucadinha de leve na pessoa naquele evento maroto e dizer “amig_? Desapegue um pouquinho, vá?”. E as pessoas que têm essa oportunidade não usam e vão falar sobre isso só pelas costas. É mole?

Leiam jornais antes de escrever textos. Mas se não quiser, não precisa. Mas meio que precisa. Nesse caso, precisava, mesmo.

Procedimentos

Editorial extraído da edição de maio de 2023 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos editoriais, clique aqui.

Desde o fim de outubro de 2022, o Jornal RelevO centralizou no Substack o envio de seus materiais digitais. Em linhas gerais, trata-se de uma plataforma que permite enviar textos por e-mails, armazená-los e catalogá-los em newsletters diferentes. Também permite cobrar por conteúdos exclusivos. No nosso caso, recebem os informativos nossos assinantes; antigos assinantes da Enclave e da Latitudes (então no Mailchimp) que não se descadastraram; quem se cadastrou por vontade própria pelo site [jornalrelevo.com]; e, provavelmente, amigos que não abrem a caixa de entrada há seis anos.

Para um periódico de papel e de literatura, o Substack é uma ferramenta espantosamente prática. Permite que dividamos os bastidores da nossa cozinha editorial, recuperemos conteúdos esquecidos no porão da nossa memória, informemos aos leitores as oportunidades do meio cultural (via Latitudes, voltada a concursos e afins) e sigamos na miscelânea divertida da Enclave, nossa newsletter de… nada específico. Sobretudo, facilita nossa regularidade, algo que já replicamos na edição impressa e que, acreditamos, estreita a relação com a nossa base de leitores.

Em pouco mais de seis meses, notamos um crescimento de seguidores digitais em todas as frentes, das redes sociais ao próprio cadastro disponibilizado pelo site. O que isso representa? Mais share, mais assinantes no jornal físico. Em suma: quanto mais o conteúdo anda, independentemente do caminho, mais assinantes conseguimos para o impresso, que é quem paga a conta, ao menos diante do que oferecemos hoje. Assim, interessa-nos – e muito – como encontrar o tom ideal entre conteúdo gratuito e remunerado. Basicamente, a proporção entre quem curte descompromissadamente o que produzimos e quem assina e anuncia conosco.

Ainda nessa direção, de tempos em tempos, estamos recebendo menos votos de extinção e de solidariedade. O famoso “por que não ser apenas digital?”. Notamos, com certa naturalidade, um cansaço progressivo com a experiência digital por parte de usuários. Bem, nos chamam de usuários. Cada vez mais, as pessoas estão buscando estratégias de melhor uso de seu tempo de qualidade, até para gastar menos com remédio e mais com vícios lúdicos, como bebida, aposta e jornal de literatura. Ao mesmo tempo, não aspiramos a um universo pré-internet. Pode surpreender a alguns, mas não somos saudosistas (che serà, serà).

Assim, pensamos em ferramentas que (1) facilitem nosso trabalho, pois ainda tratamos a existência digital como fardo; (2) aumentem a nossa base de leitores; (3) melhorem a comunicação com a base atual de assinantes e curiosos. Aos poucos, encontramos o nosso ritmo de forma a equilibrar constância com qualidade (ao menos a mesma qualidade destas páginas). O cansaço generalizado das redes sociais, que reinavam absolutas até pouco tempo, favorece o trabalho regular, repetitivo e pouco Pavloviano do RelevO. Também nos anima observar o nascimento de alternativas a esse sistema primal de estímulo e resposta com que nos acostumamos. O Substack – que não nos paga nada e, ao contrário, poderá receber de nós a partir do momento que estruturarmos conteúdos pagos lá – é uma delas, e reforçamos o convite para nos acompanharem por lá [jornalrelevo.substack.com].

Uma boa leitura a todos.

Edição de abril de 2023

Swing de amor nesse planeta: os trinta anos da maior banda brasileira

Extraído da edição 115 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente. O RelevO pode ser assinado aqui.

por Marceli Mengarda, a Burocrata — publicado na edição de abril do Jornal RelevO, com diagramação especial (de Marceli Mengarda, a Burocrata).

Tem uma teoria sobre a popularidade do reggae em São Luís, capital do Maranhão e considerada por muitos a “Jamaica brasileira”, segundo a qual o ritmo emplacou especialmente nas periferias após chegar aos dials ludovicenses pelas ondas de rádio AM de estações caribenhas, que percorrem distâncias bem mais longas que a FM. Se foi isso mesmo ou se na verdade algum marinheiro só largou um vinil do Bob Marley ali no porto, pouco importa. Este texto é sobre o Skank, então uma imagem envolvendo reggae, rádios e situações em que ninguém apostaria serve bem demais para ser desperdiçada.

Se você tinha ouvidos funcionais e um aparelho de rádio nos anos 1990, é absolutamente impossível não ter ouvido a voz do psicólogo Samuel Rosa de Alvarenga em algum momento. O Skank é talvez a banda que chegou mais perto da unanimidade em território brasileiro e, enquanto comemora trinta anos do lançamento de seu primeiro disco, está fazendo uma turnê de despedida dos palcos. Antes de nos perdermos pensando em por que todas as coisas boas sempre têm um fim, cabe um exercício afetivo de elencar, com razões aleatórias e mais ou menos cronológicas, por que esta coisa (a banda Skank) é tão boa.

De início, bem, é uma banda mineira: Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti estavam todos em Belo Horizonte, o que já desperta a maior das simpatias. Impossível imaginar o pessoal comendo um espaguete no Bolão, em Santa Tereza, e não ser tomado por uma vontade de chegar junto, pedir uma dose de cachaça e perguntar se o Lô Borges não vai aparecer por lá nessa noite. A banda surgiu em 1991, mas o primeiro disco, Skank, saiu só em 1993. A ideia era trazer referências do dancehall jamaicano ao pop brasileiro, e o CD foi lançado e distribuído, no início, de maneira independente. Começou a fazer tanto sucesso que chamou atenção da gravadora Sony Music e o que se seguiu foi contrato, relançamento, tudo oficializado e nos conformes. Neste disco, tem uma versão de ‘I want you’, do Bob Dylan, com uma batida dub e uma letra muito bonita falando em realejos ancestrais e dândis de paletó chinês, que ficou melhor que a original – o prêmio para quem é ousado a ponto de unir os Bobs e colocar um pouco de Marley no Dylan. O som desse primeiro disco é cru e bastante regueiro, mas as letras estão vários níveis acima do que se ouve em música reggae normalmente: não há uma menção sequer à cor verde ou à planta que nasce da terra, e talvez esse seja exatamente o caminho. Emplacar uma banda cujo nome é uma variedade de maconha e não precisar mais tocar nesse assunto.

Em 1994, veio o Calango: uma capa com tipografia inegavelmente noventista e um pé ainda no dancehall, mas um pé que dança com muito mais desenvoltura, misturando com mais elegância as referências musicais (um dos melhores exemplos é juntar o tema do Peter Gunn a ‘É proibido fumar’, por sinal mais uma música que fala de maconha sem precisar falar de maconha). Discaço. Tem ‘O beijo e a reza’, que manda um “o sol na nuca e o corpo dela ofusca a luz do sol”, algo que o Milton Nascimento diria se tivesse escrito um reggae dub. Tem uma variedade musical mineira, o calango (han, han), que é recuperada em ‘A cerca’: o estilo é uma espécie de desafio verbal, um repente entre caipiras, mas musicalmente também vai até Recife, beija Chico Science e volta a Minas Gerais pelo Grande Sertão. No fim do disco, tem uma ‘Let ‘em in’ incidental em ‘Pacato Cidadão’ que já dá uma pista dos rumos McCartneyanos pelos quais a banda ia enveredar mais pra frente.

Calango tinha vendido um milhão de cópias e o Brasil todo dançava e cantava os hits dos mineiros, mas ainda não havia resposta para uma dúvida muito importante, que era a questão de a bola na trave alterar ou não o placar. Aí, em 1996, veio O samba poconé, começando com uma das dobradinhas de riff de guitarra + hey mais conhecidas da música brasileira em ‘É uma partida de futebol’, para responder: não, bola na trave não altera o placar. O disco de 1996 vendeu dois milhões de cópias e encapsula a Fase Seios do Skank: tanto na capa do disco quanto no videoclipe de ‘Garota nacional’, o mamilo feminino foi libertado sem reservas e sem incorrer em cancelamentos (sequer pelo revisionismo, o que é curioso). ‘Garota nacional’ foi a música mais tocada nas rádios brasileiras em 1994, liderou as paradas espanholas (!) por três meses e foi a única brasileira escolhida pela Sony Music para uma coletânea de comemoração do centenário da gravadora. A batida alegre e funky, aliada a um refrão chicletíssimo, é indefectível e explica o alcance inimaginável da canção – uma anedota bastante pessoal que ajuda a colocar as coisas em escala é a forte lembrança dessa música começando a tocar no som mecânico da festa de quinze anos de minha irmã mais velha, num salão de igreja de uma cidade do interior de Santa Catarina, e a emoção que tomou conta de todos os adolescentes noventistas lá presentes. Hoje, se você olhar em um serviço de streaming como o Spotify, vai ver que ‘Garota nacional’ tem menos da metade dos plays de ‘Sutilmente’, por exemplo, então entendemos o quão difícil é explicar esse tipo de coisa à juventude streamer, mas aconteceu demais.

Há quem, depois de fazer muito sucesso, não sabe direito o que fazer com isso e perde oportunidades, abandona a chance de alçar voos ainda mais altos e fica no patamar onde está (ou, pior, tropeça e cai). O Skank sempre bancou o sucesso de forma aparentemente muito tranquila e segura. O Samba Poconé já teve mixagem em um estúdio de Nova Iorque e parceria com Michael Fossenkemper (que divide os créditos por ‘Tão seu’), além de três músicas com feat de Manu Chao e uma viagem completa pela América, do funk norte-americano à já tradicional mistura caribenha ao pop-rock latinoamericano que estava quebrando tudo. Enquanto o trabalho e as parcerias se profissionalizavam cada vez mais, o produto permanecia acessível – pop fino, bem trabalhado e que respeita o ouvinte. Poucas bandas conseguem manter esse equilíbrio com essa consistência, e os três primeiros do Skank consolidaram tanto a proposta quanto o conceito. Acertadamente, em 2018 a banda lançou uma série de EPs ao vivo chamada Os três primeiros – com mais músicas dos dois últimos, como deve ser. Tática esperta, defendida por teóricos sérios da música e corroborada por aqui, que poderia ser aplicada até a um Black Sabbath da vida (mas, aí, contando os quatro primeiros).

Em 1998, no Siderado, a batida dub já é um eco distante, mas há grooves finíssimos e verdadeiras joias do ar soprado por entre tubos de metal, como ‘Saideira’, a música que encerra o disco (e que, depois, ganhou um cover de Carlos Santana). A cota de música de festinha é atendida com glórias por ‘Mandrake e os cubanos’ – canção que ensaiou um revival nos convescotes de jovens descolados no fim dos anos 2010, sendo interrompida abruptamente pelas restrições pandêmicas –, parceria de Samuel Rosa com Chico Amaral, saxofonista que divide a composição de tantas outras canções. Outra parceria que está ali e vai frutificar ainda mais nos anos seguintes é a de Nando Reis, que presenteou o Skank com ‘Resposta’, uma das mais lindas letras de término do cancioneiro popular, feita para Marisa Monte – a despeito de os Titãs todos ficarem de cara, porque a música fez um sucesso danado. Às vésperas do novo milênio, em 2000, Maquinarama vem para completar a transição do som que passou a ter referências cada vez mais britpop beatlemaníacas – anunciadas, de alguma maneira, com aquela parte do desejo e o destino brigando como irmãos em ‘Três lados’, um claro aceno ao Oasis que só não vê quem não quer. Sem brincadeira, essa letra: “somos dois contra a parede / e tudo tem três lados / e a noite arremessará outros dados”. Né. ‘Balada do amor inabalável’ completa a cota de música que tocou em novela – outra das bem-sucedidas táticas de distribuição da banda, que emplacou 23 músicas em trilhas sonoras de telenovela, oito delas só em Malhação. ‘Canção noturna’, quase o que seria uma saga de Castañeda mas com mais romance e num deserto um pouco mais andino, é outra das excelentes composições do disco (aliás, descobrindo agora: um dervixe é um tipo de monge muçulmano, seja lá o que isso signifique. A gente também acredita em tanta coisa que não vale nada).

O disco Skank (ao vivo), gravado em Ouro Preto em 2001, conseguiu outro feito admirável: ‘Acima do Sol’, uma música ainda inédita (e que não foi lançada em nenhum outro disco posteriormente), alcançou o topo das paradas, porque o pessoal estava querendo diversificar essa coisa de topo das paradas para ganhar também de modos menos convencionais. Nesse disco, tem ainda ‘Estare prendido en tus dedos’, uma versão em espanhol de uma música do The Police, mais uma generosidade da banda em fazer um cover melhor que o original, seguida por um novo arranjo para ‘Tanto (I want you)’ bem menos dub que a do primeiro disco. O novo milênio chegou e muitas coisas estavam mudando com o advento da tecnologia e essas frases feitas para falar dos impactos da internet que se popularizava e da telefonia celular se imiscuindo sorrateiramente em nossos bolsos e em nossas vidas. O Skank conseguiu fazer uma boa leitura da conjuntura toda, talvez também por estar numa transição sonora muito particular e específica – e, claro, respaldados pela consistência de uma carreira de dez anos sendo honestos e, para usar uma expressão contemporânea, entregando tudo.

Cosmotron, de 2003, foi uma espécie de divisor de águas. Ricardo Alexandre, no livro Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar, de 2006, tem um capítulo dedicado às relações dos mineiros com os fãs, outros músicos e a imprensa musical brasileira. Uma reunião da banda com os executivos da gigante Sony durante a mixagem do Cosmotron fecha o capítulo e é ilustrativa dessa natureza muito particular do Skank. Por ter chegado na gravadora já com um disco independente que vendeu muito bem, e por ter somado a ele dois discos que venderam bizentos milhões de cópias, a banda pôde ocupar uma posição muito mais independente do que se acredita possível nesses contratos. Assim, enquanto o pessoal ouvia o disco, os integrantes defendiam (com ‘simpatia e cordialidade’, segundo Alexandre) que o primeiro single do disco, antes do inegável single ‘Vou deixar’, deveria ser ‘Dois rios’. Funcionou: a música mais pianera-Paul-McCartney – uma das músicas mais bonitas de todos os tempos, inclusive –, foi lançada como o primeiro single, fazendo muito sucesso, e logo depois deixaram que ‘Vou deixar’ chegasse varrendo o Brasil numa catarse que só os grandes hits enérgicos para cantar a plenos pulmões são capazes de suscitar.

‘Vou deixar’ inaugura também uma categoria muito específica de Efeito Mandela, que é o de estar nas lembranças de todo mundo tendo sido a trilha sonora de formaturas que aconteceram antes mesmo de seu lançamento. Apesar de ter tocado à exaustão, perigando enjoar todo mundo com tamanho alto-astral, é engraçado que ela só tenha surgido só no sétimo disco da banda, já que é um dos momentos mais enérgicos das apresentações ao vivo da banda. Outra questão importante sobre o Skank: há muitas bandas que entregam uma boa performance ao vivo, animando o mar de gente que se posiciona ali e espera pular, levantar os braços e dar uns gritos em algum momento. Há muitas bandas que entregam composições complexas, letras que te fazem refletir mas que não necessariamente te fariam pular. Uma coisa não tem que, necessariamente, pressupor a outra: dá pra pular com uma letra que diga apenas “vamo pular” e dá para sentar e ouvir as mais poéticas do Milton Nascimento sem que essas experiências sejam diminuídas. Mas, quando uma banda junta as duas coisas, é preciso reconhecer o quanto isso é especial. Não por acaso, o pessoal do fã-clube – um produto extremamente noventista, assim como a rádio FM – estará lá, em quantos últimos-shows-da-última-turnê houver.

Em 2004, veio Radiola, uma coletânea dos maiores sucessos focada em Maquinarama e Cosmotron, trazendo também ‘Vamos fugir’, versão da maravilhosidade de Gilberto Gil que, segundo consta nas fontes, foi gravada para uma campanha publicitária da Rider (não lembrava, mas então tá). Dois anos depois, foi lançado Carrossel, com hits como ‘Uma canção é pra isso’ e ‘Mil acasos’ e diferentes tentativas de incorporar as novas tecnologias. A melhor de todas talvez tenha sido a banda ganhar, após um sem-número de discos de ouro, o primeiro Celular de Ouro do Brasil, por ter lançado o álbum Carrossel em formato digital em parceria com a Sony Ericsson – o modelo W300 vinha com todas as músicas do disco (lembra quando o U2 fez isso e todo mundo odiou e só queria saber como fazia pra deletar aquele álbum do iTunes?). Na toada tecnológica, teve ainda votação para escolher single de disco no site da banda (no álbum seguinte, com ‘Sutilmente’) e asseguram eles que ‘Vou deixar’ foi o ringtone com mais downloads no país.

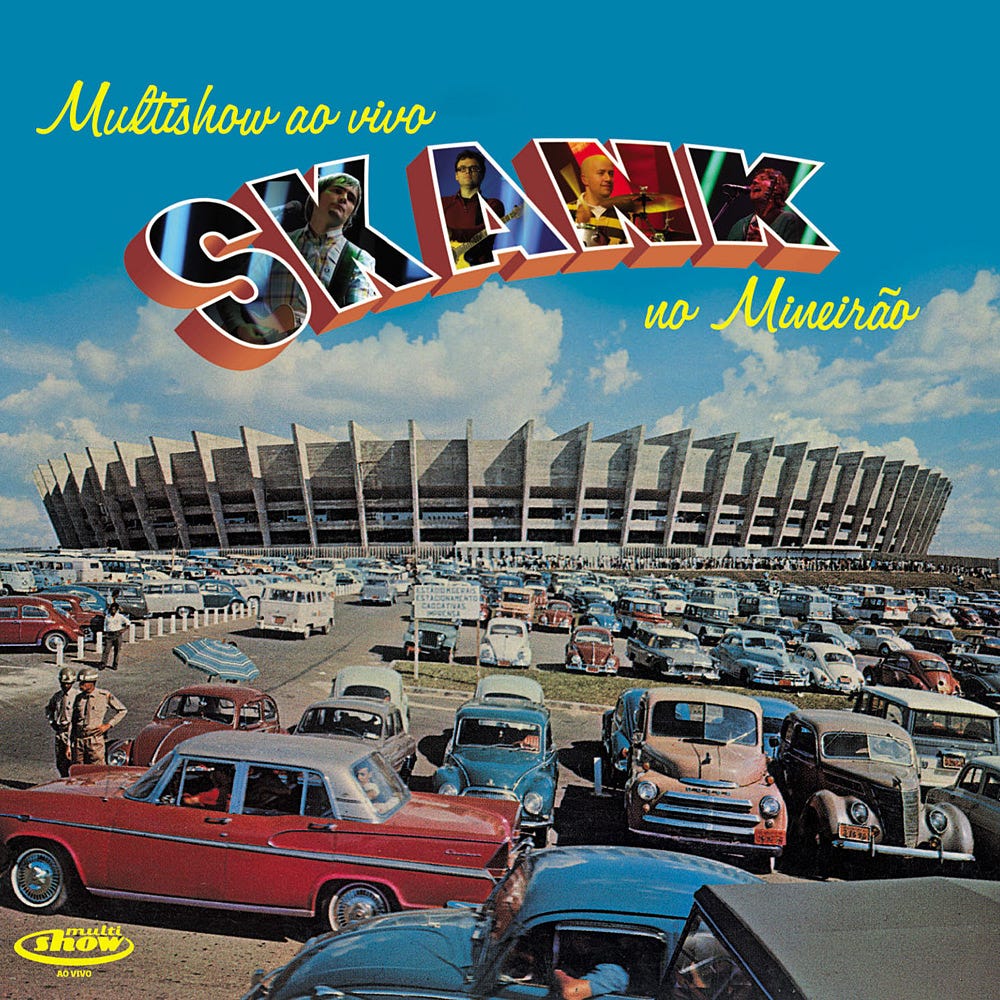

O disco Estandarte, lançado em 2008, trouxe os últimos grandes hits inéditos: ‘Sutilmente’, uma parceria com Nando Reis (e uma música inegavelmente nandorrêica), e ‘Ainda gosto dela’, com participação de Negra Li que, salvo engano, é a primeira contribuição feminina numa gravação deles (esperando ser um engano mesmo; de todo modo, apesar da demora, a escolha foi muitíssimo acertada). Em 2010, veio o Multishow ao vivo, gravado no Mineirão. Foi uma despedida do estádio antes da reforma para a Copa do Mundo, não sem antes Samuel Rosa chamar a Máfia Azul para sacudir o gigante da Pampulha durante ‘É uma partida de futebol’. Essa música, a propósito, já é uma parceria com Nando Reis – reza a lenda que eles se conheceram no Rock Gol MTV, onde o Skank participou uma porção de vezes, consolidando também a posição de banda mais boleira do Brasil. Outro destaque do Ao vivo no Mineirão é a capa do disco, a partir de uma foto real, antiga e lindíssima da inauguração do estádio, em 1965, feita pelo fotógrafo Paulo Albuquerque.

Em 2011, teve mais um disco ao vivo, agora no Rock in Rio; em 2012 teve um revival do reggae com o Skank 91 e, em 2013, uma compilação dos #1 Hits com 25 canções entre os maiores hits (o famoso ‘só as boas’). Velocia, o disco de 2014, tem um tanto de parcerias com Nando Reis e uma pedrada para tocar fogo em todas as Babilônias com a ajuda de BNegão. Dali até 2019, quando anunciaram um hiato por tempo indeterminado e uma turnê de despedida, teve ainda a supracitada gravação dos três primeiros. Muitas coisas complicadas aconteceram nesse tempo todo e a relação do Skank (e da música pop como um todo) com a rádio FM parece acompanhar essa dinâmica.

Uma busca pelas músicas mais tocadas nas rádios brasileiras a cada década dá uma boa visão do fenômeno. Nos anos 1990, havia um equilíbrio entre os artistas internacionais – um tanto de R&B, um tanto de pop pós-roqueiro – e bandas nacionais de estilos diversos, desde o próprio Skank e os outros mineiros ilustres do Só pra Contrariar ao pop-guitarrado-creuzebeck dos Mamonas Assassinas, com algumas aparições do sertanejo hoje clássico, com duplas como Leandro e Leonardo. Nos anos 2000, o pop seguiu dominando as listas, agora com alguma expressividade de divas pop internacionais e um ensaio do que aconteceria uma década depois no estouro do sertanejo misturado ao pop, com artistas como Michel Teló e Victor e Léo – nessa década, o Skank ainda seguia lá, com músicas como ‘Sutilmente’ e ‘Vou deixar’. De 2010 para a frente, é muito difícil encontrar qualquer música que não tenha menção a cerveja ou motel no título ou que não seja de um cantor com letra duplicada no nome (numerologia, a grande parceira do famoso brasileiro desde sempre); uma dupla usando chapéu e cinto com fivelas exorbitantes sobre calças skinny ou mesmo uma mulher, desde que esteja cantando também sobre litrão e adultério. O agronejo, popnejo ou funknejo (diferentes digievoluções, que requerem alguém mais estudioso do tema para explicar) tomaram de assalto os dials das rádios FM brasileiras, complementando locutores que ficaram cada vez mais confortáveis para falar todo tipo de descalabro e, hoje, têm como única disputa à altura as rádios evangélicas (embora a real salvação seja mesmo a Antena 1, mas isso não vem tanto ao caso agora).

Como acontece com tudo que é bonito e complexo, não dá para afirmar categoricamente se a onda chorumosa que tomou este país é uma causa ou uma consequência de não termos mais hits inéditos do Skank. O que dá para afirmar – e, caso não tenha ficado claro nessa exposição extremamente puxa-saco – é que a banda se despede consolidada com um trabalho que fala por si e a coloca em posição de destaque seja qual for o critério de comparação. Um ponto fora da curva na música popular brasileira (e na música pop brasileira também), elaborado e acessível, com a antropofagia de sons e referências que só o brasileiro é capaz de engendrar. Já sabemos que vai ter um lugar diferente lá depois da saideira; não sabemos se vai ser bom mas, por enquanto, nesta última rodada, vamos brindar ao Skank.

Baú: David Mamet

Extraído da edição 115 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente. O RelevO pode ser assinado aqui.

Como você manteve a exposição [dos roteiros] em um nível mínimo?

Essa é a graça. Qualquer um pode escrever um roteiro que tenha “Jim, como foram as coisas desde que você foi eleito governador do Minnesota? Como está sua filha albina?”; “Como é claro que você sabe, Sr. Smith, seu filho tem miopia. É incrível que, tendo essa miopia, ele estivesse ganhando o concurso nacional de ortografia”. Isso é fácil; isso não é um desafio. O truque é pegar uma história que pode ser complexa e tornar simples o suficiente para que as pessoas queiram alcançá-la em vez de detê-las e explicar-lhes por que deveriam estar interessadas – porque assim elas poderiam entender, mas não se importarão. O que deixa as pessoas interessadas é fazê-las alcançar [a história]. O que está acontecendo aqui? Quem é este cara? Que crime foi cometido? Quem foi levado? Por que ela é importante? Por que todas essas pessoas do governo estão correndo por aí? E como ele vai trazê-la de volta? Eles querem ver o que ele vai fazer a seguir. É aquilo a que se resume o cinema: o que acontece a seguir?

David Mamet entrevistado por Fred Topel, Screenwriter’s Monthly (fonte).

O truque é: nunca escreva exposição. Este é absolutamente o truque. Nunca escreva. O público precisa entender qual é a história, e se o herói entender o que procura, então o público irá segui-lo. A antiga piada sobre a exposição costumava estar na escrita de rádio quando diziam: “Venha e sente-se naquela cadeira azul”. Então, para mim, isso é o paradigma de por que é um erro escrever a exposição. Então a exposição saiu da televisão, “Eu sou bom, Jim, eu sou bom. Não admira que me chamem de melhor cirurgião ortopédico da cidade”. Não é mesmo? E agora a exposição migrou ou metastaseou para a porra da direção de palco. “Ele entra na sala e você pode ver que é o tipo de cara que lutou na Guerra do Vietnã”. Portanto, o erro da exposição de escrita existe mesmo sem a mais irrisória compreensão do processo dramático. Você tem que retirar a exposição. O público não se importa. Como sabemos que eles não se importam? Alguém já entrou na sala e viu um drama televisivo que estava na metade? Você teve alguma dificuldade para entender o que estava acontecendo? Não. O truque é deixar a exposição de fora e deixar sempre a “cena obrigatória” de fora. A cena obrigatória é sempre a cena da audição. Então, quando você vê o filme, ela não só é a pior cena – é também aquela com a pior atuação. Porque a estrela tem que fazer sua pior e mais expositiva atuação para conseguir o trabalho. Deixe de fora a exposição; queremos saber o que acontecerá a seguir. Todos os nossos amiguinhos lhe dirão em certo momento: “Você sabe, queremos saber mais sobre ela”. E é quando você diz: “Bom, foi para isso que você me pagou – para que você quisesse saber mais sobre ela”.

David Mamet entrevistado por Jeff Goldsmith, Creative Screenwriting (fonte).

amanda vital: Ombudswoman 4: porque ficar nos bastidores faz parte

Coluna de ombudsman extraída da edição de abril de 2023 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos ombudsman, clique aqui.

Sim, car_s leitor_s, é difícil. Já virou clichê afirmar que o nosso tão querido e mui belicoso meio literário tem muitas panelinhas, muitos gatekeepings, muita curadoria de caráter duvidoso, muita crítica literária “do bem” pra puxar sardinha de amig_s, muita rodinha fechada, muito clubismo e coletivo falsamente aberto, mas que não aceita toda a gente que eles dizem aceitar, muita não-democratização da literatura, muito paternalismo, muita picaretagem, muita exaltação do medíocre e do mediano, muito oportunismo — em seus diversos artifícios, não apenas o que todo mundo culpa, esse “surfar na onda da representatividade”, sendo que há camadas muito mais graves e, vamos ser sinceros?, mais concretamente plausíveis e verdadeiras — facilmente comprável. E é frustrante. Eu sei, eu sei. A dificuldade na divulgação é real, a tristeza pela recusa é totalmente compreensível, a falta de oportunidade que algumas pessoas encontram para apresentar seu trabalho por não terem um networking bacanérrimo é concreta. E a gente precisa falar sobre isso e sobre seus muitos pontos de fuga também.

Eu comecei a rascunhar esta coluna pensando em ficar apenas em uma mesma ideia: a de que nem sempre os holofotes são possíveis e está tudo certo em ver outras pessoas brilharem sem necessariamente você também estar lá. Que o meio literário tem que ter vozes, sim, mas também ouvidos. Leitor_s. Pessoas para prestigiar, vaiar, aplaudir, jogar tomates; ler, enfim, mas ler de verdade, não só falar que leu. Que a literatura não precisa ser feita só de uma praça com um monte de gente berrando versos em megafones e ninguém ouvindo ninguém. Que _s escritor_s não precisam aparecer o tempo todo, e que uma recusa não significa a verdade universal de que você escreve mal, mas que os espaços que temos a nosso alcance não são capazes de abranger tudo ao mesmo tempo agora. Que há suportes e suportes, e o suporte que publica X não vai publicar Y tão cedo (ao menos não com esse corpo editorial, não com essa curadoria — e é preciso percebê-la direitinho para não se frustrar com uma recusa depois). Que, se calhar, seu texto só não foi publicado porque não foi enviado no formato certo, no tempo certo, com a “concorrência” (?) certa, com o refinamento certo, com o cuidado certo com o texto. E que nem sempre o espaço onde cabe um, cabe o outro. E é verdade.

Mas terminei o rascunho com algo na cabeça: esse recado precisava ser, sobretudo, uma mensagem de afeto para aquel_s que se vão realmente abaixo com a rejeição. Que ficam genuinamente tristes, com aquela sensação pesada de derrota. Que não sentem inveja d_ coleguinha que está sendo premiad_ (como muita gente fica, e ess_s têm um caminho de desapego de egocentrismo um bocado longo para trilhar, mas que temos que estar aqui por el_s também), que não queriam estar em lugares onde outras pessoas estão. Que não saem por aí inventando plágios que não existem. Que nem passa pela cabeça patentear um estilo de escrita que nem é patenteável, porque é costurado por muitos outros discursos, muitas outras literaturas e que a gente, que lê, até as visualiza em seus textos (quem plagiou quem, então, mesmo?). Pessoas que só querem apresentar seu trabalho, mais nada. Que não se sentem gênios (não estou falando de donos da bola que saem sapateando embirradinhos porque suas obras-primas foram rejeitadas), só escrevem. Que sofrem por não ocuparem cargos importantes na literatura e sentem que por isso não são ninguém por aqui. Que qualquer mão estendida “por caridade” já é uma oportunidade brutalíssima e não enxergam maldade nisso. Esse é um abraço para vocês. Para _s que engavetam livros inteiros (e ótimos, às vezes) por falta de comunicação, de retorno, de leitor_s, de oportunidade. Esse é um abraço forte com um incentivo para continuarem tentando. Para descobrirem espaços onde se encaixem melhor do que aqueles onde dão com a cara na porta toda vez, por alguma leitura equivocada de que poderiam estar lá, mas que produzem coisas que acabam não se encaixando por puro choque de curadoria de estilo, mesmo, e mais nada. Para que tenham iniciativas bem-sucedidas para alavancarem as suas próprias oportunidades de serem escutados, as que não foram estendidas durante tanto tempo por motivos banais, por boicotagem, sei lá por quê. Para perceberem o que foi rejeitado por boicotagem ou porque a linha editorial era outra. Para continuarem escrevendo e continuarem lendo muito. Escrevendo um pouco de tudo. E lendo muito de tudo.

E um pedido: que leiam tudo com carinho. Sem ranço de suportes porque não te publicaram. Leiam o RelevO com carinho: mês passado, teve um texto muito bom sobre a picaretagem da pseudociência e o perigo anticiência que tem sido a astrologia atualmente (que bom que finalmente estão falando sobre isso em literatura, tem gente que tá danando a saúde física e mental pra caramba por causa disso), do Bolívar Escobar, a quem parabenizo a escrita bastante acessível, dada a certa complexidade que o tema pede; um conto ótimo da Mônica Silva, “O eucalipto”, fazendo todo um ciclo da glória, da beleza e da utilidade de um eucalipto, passando pela tragédia de uma derrubada oportunista, até o papel querendo ser árvore novamente (esse resumo não alcança o que a escrita da Mônica atingiu, um conto muito bem escrito, com trabalho e com ternura); alguns poemas do Tesla, livro excelente do Alexandre Guarnieri pela Patuá (com uma poesia genial e inventiva que ele tem feito, misturando a forma do poema e a mancha gráfica ao conteúdo, desafiando o papel, discutindo com outros autores e outras literaturas, sempre com centelhas de futurismo, de Revolução Industrial; é um livraço, de fato, e a colagem que acompanha a seleção é uma das que estão presentes no livro também); a RelevO Drinks, minicrônicas que renderam muita risada gostosa, essa tiração de sarro de bebidinhas gourmetizadas que a gente adora (a tiração de sarro, não as bebidinhas); um ótimo trecho do livro de Jonathan Crary, nos lembrando da necessidade de reflexão sobre como o ultracapitalismo e o perigo do excesso da reprodutibilidade de tudo (não só arte) afeta nossa qualidade de vida e nossa percepção calma e atenta sobre o mundo; dialogando — ainda que indiretamente (e não-intencionalmente) — com o poema de Finuala Downling (creio que seja do arquivo Escamandro), que tece um looping e aponta o que, de verdade, permanece, no fim de tudo: a arte, o sensível, a Polonaise; o poema de Valentina Chakr faz um efeito cascata com looping também do final para o começo, com um paralelismo entre lhamas e a pressão estética que sofremos no cotidiano — quando na vida leríamos um poema fazendo um comparativo como esse?; o Yuri Araújo teve um texto bacana sobre os vários tipos de amores e desamores, bem leve e despretensioso, leitura bem gostosa para o final de um suplemento literário. Queria que o trecho do poema de Carmen Bruna, da contracapa, fosse com um recorte um bocadinho maior — vejo potência e beleza ali, mas o recorte não alcançou. Acho que em poesia, no geral, ficou um gostinho de “quero mais”.

E ao$ piore$ picareta$ da literatura (lembram quando falei dos casos graves?), aqueles de quem quase ninguém fala por medo, os ricaços que compram amigos no meio literário, que compram validação literária (e às vezes até aval de crítica), fazem mecenato com suas heranças e rendas duvidosas para eventos e antologias, e são aplaudidos efusivamente por “generosidade aos pobrezinhos” só por quererem comprar um lugar no céu, e continuam a escrever de modo mediano para medíocre, com uma literatura totalmente defasada da realidade e sem trabalho algum, mas que é aplaudida efusivamente por quem quer um tequinho de vocês: tô de olho nos senhores. Vocês é que deveriam estar na mira, não a moçada do que chamam “panfletário”, não os autores engajados, não os poetas de poesia descritiva hibridizada com prosa… enfim.

Sejamos céticos e sejamos afetuosos. Sempre. E quem não quiser um, tem o outro.

Música para ouvir no trabalho

Editorial extraído da edição de abril de 2023 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos editoriais, clique aqui.

De maneira quase iconoclasta, o editorial do Jornal RelevO de abril não falará de dinheiro, nem reclamará da falta de dinheiro, apesar de, apesar de. De fato, o Jornal RelevO gosta de música. Muito. Mais do que literatura? Talvez. Ao longo da nossa trajetória, certamente nos envolvemos mais em coberturas de shows do que estivemos em festivais literários, e realmente gastamos mais do que ganhamos, solapando o mais básico dos conselhos econômicos. Ao menos, nos mantemos longe das apostas e não acumulamos bens dignos de serem confiscados.

Temos alguma experiência com festivais não literários: cobrimos o Dekmantel 2017, o DGTL 2018, o Dekmantel 2018, a TribalTech 2018 e a Gop Tun 2022. Em todos, produzimos relatos nas páginas centrais – as de maior destaque do periódico. Todos os envolvidos com o RelevO já escreveram sobre música em outras frentes; e aguardamos, ansiosos, por escritores e escritoras que nos digam: “Topam uma pauta sobre o festival de tamborim invertido de Sertão de Camanducaia?”. Acreditamos que escrever sobre a música calha de juntar duas boas formas de expressão e divertimento.

Nossa newsletter de generalidades, a Enclave, também se aventura regularmente a falar de música, de Debussy a Skank – banda que, nesta edição impressa, surge com uma cobertura de quatro páginas. É provável que, a cada dois meses, seu editor se sinta obrigado a tecer comentários sobre algum lenço que serviu de inspiração para determinado clássico do Tom Jobim, ou qual fruta David Bowie comeu no terceiro dia da mixagem de Low [nenhuma].

Nossas centrais também trataram de música muitas vezes, como na edição de fevereiro de 2021, com o Acústicos RelevO: grandes encontros para ideias medianas ou o contrário (recentemente resgatada no nosso Substack). De “Alanis Lorenzetti” a “Noel Rosa por Noel Gallagher”, nos orgulha especialmente o trecho “DJ Marlboro apresenta ‘Águas de maço’”. Também nos deixou muito felizes o projeto Excursão: Aparefrita do Norte para gente sem norte, da edição de março de 2021, o que talvez até comprove nossa tendência à repetição (outra vez saturada com C_D_Sky, nosso DJ de eutanásia das centrais de outubro de 2019). O Jornal RelevO evita bares com voz & violão – inclusive já publicamos o Mapa da Violância nas centrais de novembro de 2019.

“Nele [Mapa da Violência], expomos os estabelecimentos com maior perigo de ocorrência de voz & violão de sua cidade – qualquer cidade, pois a voz & violão é imanente, pervasiva e destrutiva. Nosso intuito é claro: queremos que o cidadão digno se proteja. Não queremos que você seja convidado para um aniversário do seu amigo que é, na verdade, uma apresentação de voz & violão do seu amigo – a 10 reais de entrada! Fuja dos tocadores de violão. Não seja amigo de tocadores de violão. Não consuma voz & violão.” (RELEVO, novembro de 2019, páginas centrais).

“SOBRE O BUSLOOP

Família, silêncio, paz e harmonia com a natureza: nada disso faz o menor sentido para o BusLoop, que se projeta para o desgraçamento mental mais violento da sociedade desde as Cruzadas. Visando à completa deterioração do corpo, da cabeça e da alma, a excursão promete uma viagem só de ida para os pesadelos individuais com os melhores beats e synths e drops de qualquer imaginação impulsionada por enteógenos” (RELEVO, março de 2021, páginas centrais).

“Ninguém precisava de um DJ de eutanásia até eu soltar uma virada cabulosa nos segundos derradeiros de Alessandra Pierini Domingues, vítima de uma raríssima doença crônica degenerativa. Foi sinistro. E não só porque a avó dela, aos prantos, berrava ‘por que isso tá acontecendo, pelo amor de Deus?!’. Foi realmente sinistro. Na moralzinha. A véia ficou ali urrando qualquer coisa abafada pelas minhas caixas Pure Groove.” (RELEVO, setembro de 2019, páginas centrais).

Diferentemente da curadoria de textos, que busca estabelecer critérios de diversidade de estilos e de autores – senão teríamos um jornal inteiro de trocadilhos como “Pato Fu Fighters” e “Yamancu Bosta” –, nossa cobertura musical é aleatoriamente consistente: apenas seguimos alguns instintos primitivos de diversão e som torando. Não somos muito diferentes da estudante de Jornalismo que idolatra Harry Styles.

Uma boa leitura a todos.

Edição de março de 2023

Em defesa de Babilônia

Extraído da edição 114 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente. O RelevO pode ser assinado aqui.

Sábado à tarde, sol e… shopping. O cenário do inferno: poucos contextos são tão desprazerosos e te despertam tanto para os males da sociedade quanto um shopping lotado. Tudo é brega, triste e, principalmente, cheio. Até o estacionamento é caro – e árduo. Todos os olhares compõem antíteses de beleza, uma atrás da outra.

Era a única sessão de Babilônia restante em Curitiba, e eu já chegava à sala parcialmente arrependido. Ademais, sabia que permaneceria mais de três horas naquele lugar, portanto o custo de oportunidade era muito alto (deslocamento + estacionamento + ingresso + desgosto + tempo).

Então Babilônia começou – a primeira das duas vezes em que eu me submeteria àqueles mágicos 189 minutos.

É época de Oscar (acho eu, recebendo gotas do tema após este cair com peso na piscina aberta, respingando nos inocentes ao redor), um dos assuntos mais desinteressantes da civilização. Importar-se com o Oscar é por si só uma postura tão entediante que este enclave sequer procurará argumentar sua posição.

Paralelamente, ou por outro lado, ou de forma contraditória, adoramos virar os olhos para a crítica, esse Leviatã imaterial maníaco-depressivo eternamente atrapalhado pela própria miopia. É divertido, embora angustiante, indignar-se com o louvor a algum produto medíocre, questionar ferramentas (os tomates, os bots, o rabo preso) ou defender ferrenhamente uma injustiça, imaginando-se à frente de seu tempo – sem se levar muito a sério, por favor.

Enfim, tentar compreender os mecanismos de raciocínio que elevam ou repudiam uma obra (seja musical, seja audiovisual, seja gastronômica) é um baita exercício de compreensão da cultura, da sociedade e de comportamentos miméticos.

Também já é senso comum estabelecer a fase melancólica de Hollywood – e, vale registrar, não necessariamente do cinema (injusta sinédoque…) –, escrava de franquias mastodônticas, reciclagens extremas, algoritmos famintos e, queiramos ou não, esterilidade de produções tão politicamente corretas (outro subtópico que não temos interesse em desenvolver).

Pois bem, queremos filmes mais originais, autorais, cujos diretores (simbolicamente) nos estapeiem e proclamem “cala a boca, eu sei o que tô fazendo”. Ao menos dizemos isso em voz alta. Para nossa sorte, recebemos um destes com Babilônia (2022), de Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, First Man).

Babilônia é uma pedrada épica cujos vários atos retratam a passagem do cinema mudo para o sonoro, partindo de 1926. O filme tem muito de Era uma vez na América (1984); Boogie Nights (1997); Eyes Wide Shut (1999); A Grande Beleza (2013); O Grande Gatsby (2013); Lobo de Wall Street (2013) e Era uma vez em Hollywood (2019) – e talvez por ter um tanto de tudo, sem recortes, tenha chegado a seus 189 minutos.

- Era uma vez na América: crescimento de um grupo; música-tema em variações; melancolia do tempo e suas mudanças; longa duração.

- Boogie Nights: por dentro de uma indústria; ascensão e decadência dos envolvidos nessa indústria; produções e vaidade.

- Eyes Wide Shut: um dos capítulos, especialmente, é 100% De Olhos Bem Fechados.

- A Grande Beleza: festa; glamour; decadência; beleza vs. vazio.

- O Grande Gatsby: período parecido, euforia parecida; Tobey Maguire. Muito superior, Babilônia é o que Baz Luhrmann gostaria de ter feito com seu Gatsby.

- Lobo de Wall Street: gente rica se drogando; apogeu e queda; euforia.

- Era uma vez em Hollywood: os filmes por dentro; passado de Hollywood; Margot Robbie e Brad Pitt.

No entanto, Babilônia teve uma recepção crítica… morna, no mínimo. “Polarizada”. Acreditamos que o Leviatã míope se arrependerá dentro de alguns anos, portanto registramos nossa breve defesa (sem spoilers).

- O ato inicial do filme, uma festa megalomaníaca (à Grande Beleza), é um pináculo de montagem, edição e figurino sozinho mais interessante que a maioria das produções de grande orçamento a terem saído do papel. Há camadas e camadas e camadas: ao público basta perder-se e admirar a sequência.

- A trilha sonora é monumental, praticamente um personagem. Quem assina é Justin Hurwitz, também encarregado da função em Whiplash, La La Land e First Man. Tal entrosamento justifica como Chazelle consegue potencializar o trabalho de seu escudeiro por meio de uma edição, then again, primorosa. A estratégia Morricônica de estabelecer um tema e desenvolvê-lo em variações seguindo o desenvolvimento dos personagens encaixa precisamente com a filme.

- Mais sobre a trilha aqui.

- Os atores estão voando. Entre os protagonistas, Margot Robbie impressiona no papel de Nellie, a estrela selvagem adentrando um novo universo de glamour, cocaína, sujeira e vaidade. Diego Calva nos cativa como Manny Torres, o imigrante ligeiro. Brad Pitt faz o que sempre fez e, justamente, quando se precisa de um personagem-Brad-Pitt na tela, ele ainda é o mais indicado. Menções honrosas a Jovan Adepo (trompetista Sidney) e Jean Smart, cuja personagem representa, vejam só, a crítica.

- Aqui uma relação entre os personagens e suas contrapartes históricas.

- Há um desenvolvimento concreto, progressivo e realista dos personagens – o que justifica e faz valer os 189 minutos. Trata-se de épocas diferentes, cenários distintos, mudanças drásticas e desfechos variados: não teria graça pincelar tudo isso. Sob a perspectiva de Manny, Babilônia é praticamente um Bildungsroman. A virada de chave do cinema mudo elevou e derrubou muita gente. Absorvemos isso testemunhando o contexto inicial com calma. Nos situamos, então realmente enxergamos o impacto da mudança. Da mesma forma, a produção não fecha os olhos para a diversidade sociocultural da época e seus respectivos preconceitos. Só não o faz com o didatismo enfadonho com que muitos filmes-massa-amorfa parecem dirigir-se ao Twitter.

- Todas as cenas retratando produções cinematográficas – isto é, a dificuldade técnica de gravá-las cem anos atrás, em cenários externos ou internos – são extraordinárias, sem tirar nem por. O silêncio, o improviso, a magia. Esses momentos complementam a conclusão anterior: entendemos a magia, portanto, depois disso, a mudança nos afeta e conseguimos sentir os personagens.

- A cena final (novamente, sem spoilers) é um derretimento imperdível; o dedo médio de confiança absoluta do diretor; a autoria em seu êxtase. O fim que merecemos depois de uma jornada divertida, melancólica, megalomaníaca, engraçada, trágica, bela. De chorar. De chorar. Quem se rendeu não esquece.

It’s insane that Babylon offered audiences the opportunity of experiencing this amount of ecstasy in a movie theater and they were dumb enough to say no. This is why we can’t have nice things. pic.twitter.com/wzuCcTo52p

— Edgar Ortega (@edgorteg) January 31, 2023

Convenhamos, nenhum desses argumentos é grande coisa (“show, don’t tell”). Assista ao filme com som alto e coração limpo, depois diga-nos o que achou (por favor!). Três horas não são nada. Por fim, se quiser argumentos ainda piores, saiba que Babilônia foi indicado a três categorias do Oscar. Viva o Oscar!

Baú: Truman Capote

Extraído da edição 114 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente. O RelevO pode ser assinado aqui.

Certa vez, convidaram-me para um casamento; a noiva sugeriu que eu viajasse de Nova Iorque para norte no carro de dois outros convidados, um casal cujos elementos davam pelos nomes de Mr. e Mrs. Roberts e que eu não conhecia. Era um dia frio de abril, e, durante a viagem de carro até ao Connecticut, os Roberts, um casal de quarenta e poucos anos, pareceram-me bastante simpáticos — não eram pessoas com quem me apetecesse passar um fim de semana prolongado, mas não eram maus de todo.

No copo-d’água, todavia, o álcool correu a rodos, e os meus motoristas emborcaram, diria eu, um bom terço do total. Foram os últimos a abandonar a festa, cerca das onze da noite, e a ideia de os acompanhar deixou-me alarmado; sabia que eles estavam bêbedos, mas não me apercebera até que ponto. Tínhamos percorrido uns trinta quilómetros, com o carro a guinar bastante e Mr. e Mrs. Roberts a insultarem-se mutuamente, fazendo uso da mais extraordinária linguagem (tratou-se, sem dúvida, de um momento saído de Quem tem medo de Virginia Woolf?), quando Mr. Roberts, como seria de esperar, se enganou no caminho e se perdeu numa estrada rural sombria. Eu pedi-lhes uma e outra vez, e por fim pus-me a suplicar que parassem o carro e me deixassem sair, mas eles estavam tão embrenhados nas suas invetivas que me ignoraram. No fim de contas, o carro imobilizou-se de forma espontânea (temporariamente) quando foi embater contra o tronco de uma árvore. Aproveitei a oportunidade para sair de rompante pela porta traseira e corri para o meio da floresta. Pouco depois, o amaldiçoado veículo arrancou, deixando-me sozinho na escuridão gélida. Estou certo de que os donos do carro nem deram pela minha falta; sabe Deus que eu não senti a falta deles.

Truman Capote, Uma candeia numa janela. Música para camaleões (1980, ed. Livros do Brasil; trad. Paulo Faria, 2015).

Amanda Vital: Ombudswoman 3: não faz mal, limpa com jornal

Coluna de ombudsman extraída da edição de março de 2023 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos ombudsman, clique aqui.

Jingle bell, jingle bell

Acabou o papel

Não faz mal, não faz mal

Limpa com jornal

Autor desconhecido

Com a diferença de que o jornal definitivamente não está caro pra chuchu. Setentinha por um ano de literatura de qualidade, pô?! Mas aviso aos navegantes, sedentos por uma boa discórdia, isso não é para definir qualquer tipo de supremacia do físico sobre o digital — essa é uma guerra longa, não cabe em 8000 caracteres. É que nessa guerra, existe uma trincheira cortando dois campos. De um lado, os defensores do “apenas digital” são os defensores de uma democratização maior e mais ampla da literatura, já que e-books e plataformas digitais podem ser acessadas em qualquer lugar do mundo, tornando conexões e intercâmbios ainda mais possíveis. Do outro, os defensores do “apenas físico” são os defensores de algo que já funciona historicamente falando (para ser um bocado mais precisa, o primeiro livro impresso do mundo começou a ser produzido na década de 1450; o primeiro jornal impresso em gráfica, em 1605) e que, caso aconteça alguma pane geral nos sistemas informáticos, o físico que já existe não deixa de existir, nem fica inacessível. E há a trincheira, de onde falo, colaborando em meios impressos e virtuais. Só defende, não ataca, observando todas as discussões, as demandas, os problemas, as qualidades, as bombas e as alfinetadas. É um nome chique para “em cima do muro”? Não, porque é uma trincheira.

E para não dizerem que aqui é só amargura, rancor e acidez, deixo aqui uma pequena lista do bem — sei que vocês adoram listas — das qualidades de cada um dos lados, observadas daqui, desse lado T (de trincheira, hehe. Sacou?):

No físico: 1. Como eu já mencionei, não corre-se o risco de, com uma possível pane nos computadores (que não, não é teoria da conspiração, calminha aí com o ceticismo, porque já existem panes informáticas em sistemas aeroportuários, governamentais…, para afetar o uso pessoal é um saltinho), os materiais se destruam — o acervo físico está sempre aí;

2. A experiência de leitura é, de fato, mais agradável como um todo — não precisa nem adicionar fontes para isso, acho, né? — porque mexe com sentidos para além dos olhos, e isso é uma experiência muito rica, sim;

3. A depender do armazenamento do acervo (biblioteca pessoal, pública, livraria, sebo…), o papel pode demorar centenas de anos para se deteriorar — ao contrário de alguns sistemas, que tornam-se obsoletos com o passar do tempo e “envelhecem mal”, com problemas de armazenamento, de memória, atualizações e essas coisas todas;

4. É sempre uma mãozinha a mais para que gráficas, tipografias e imprensas não caiam na obsolescência também — gráficas vão sempre imprimir cartões de visita, cartazes, camisetas, agendas…, mas não se restringiria apenas a esse material (e ainda há as quase totalmente especialistas em livros);

5. O impresso é democrático e agregador, muito coletivo e com possibilidade de leituras em grupo, acessível a regiões e a indivíduos com dificuldades de acesso à informática, quanto mais à internet;

6. Não seria buscado apenas por quem está procurando algo específico (um jornal sobre uma mesa de café pode ser lido por pessoas que não buscaram por aquilo — ao contrário de tablets, raramente deixados em mesas de café, ainda bem para seus donos);

7. O impresso também atravessa oceanos, tal como o virtual, e não se restringe apenas ao ambiente nacional, como fazem parecer (o RelevO, mesmo, viaja mais que nós todos juntos);

8. Mantém a história de acervos e bibliotecas sempre ativa, preservando histórias e mantendo ativo o trabalho físico também dos bibliotecários;

9. O físico tem qualquer coisa de fixo, de imutável, de perpetuar-se — isso em si já é poético, e aqui falamos de sensibilidades também;

10. Papel não acaba a bateria, nem ter de colocar para carregar, nem tem notificações pipocando ao redor (vai enganar bobo quem diz que desliga notificações e vibrações, tá? Eu vejo vocês online!), nem precisa de suportes específicos para isso, fazendo lucrar monopólios.

No digital: 1. Em um viés de qualidade de vida individual — não digo do coletivo porque as tecnologias para isso ainda estão em andamento —, organizar a biblioteca pessoal é prático (para quem sabe mexer nisso, claro), então não há estante, não há grande peso, cabe tudo na mochila, bem prático, fofo e minimalista, de fazer Marie Kondo salivar de regozijo;

2. A disponibilização de conteúdos é mais rápida, não precisa esperar por uma impressão;

3. Quaisquer correções que sejam necessárias, é só editar, corrigir e já está editado (não é uma vantagem a 100%, porque isso acaba dando margem a alguma corrupção de conteúdo pós-publicação, mas vários portais deixam uma data de edição e até alguma errata “à moda antiga”, o que é legal);

4. Pode-se manipular o texto com alguma facilidade e comodidade: fazer marcações, copiar e colar, comparar, postar aquela legendinha marota no Instagram, pegar aquela citação excelente para a epígrafe do seu livro, enfim, se rabiscar, não é fixo;

5. Tende a ser econômico, porque não tem a conta da gráfica e do envio, só da edição;

6. Essa deveria ter sido a primeira da lista logo, porque é das mais importantes: é mais acessível a pessoas cegas, com possibilidade de texto transposto para áudio;

7. Alguns suportes de leitura são à prova d’água: você pode ler na chuva!;

8. É possível aumentar a fonte para uma leitura mais cômoda;

9. Um material publicado na América Latina pode ser lido na China quase instantaneamente;

10. Das coisas mais óbvias, mas: é sustentável e bom para a preservação do meio ambiente.

Em suma, se você está num periódico impresso, vão te cobrá-lo em arquivo digital; se você trabalha em uma revista virtual, vão te cobrar a versão física dela (como já nos aconteceu muitas vezes na Mallarmargens). No primeiro, a pessoa quer um teste, uma amostra grátis para experimentar, já que “procura e não acha uma digitalizaçãozinha disso sequer, eu não sei cumé quié!”. Na segunda, não aceita que o portal tenha alguma credibilidade só por não funcionar impresso. Sempre tem alguém que não está satisfeito, nem vê como possível a coexistência das duas coisas. “Ah, eu só leio no papel, isso aí nem deve ter ISSN”. “Ah, eu só leio se tiver como favoritar, minha vida é muito corrida gerindo os imóveis que alugo a estudantes universitários falidos por 900 paus”. E muita cobrança no lombo do editor.

E para os que leem até aqui, mês passado tivemos muita coisa boa cá por essas bandas, com destaque para a arte e o trabalho de fotografia & colagem incrível de Noah Mancini; de toda a poesia publicada, o poema curto da Enilda Pacheco foi uma boa escolha de curadoria, a poesia jogando com o verbete de dicionário, que é algo atemporal e bom quando bem feito, com originalidade, sem cair no óbvio — o que acredito que aconteceu, com contraste, ritmo de quebra de versos e enjambement, contraste, tudo em três versos!; o trabalho de tradução do Degrazia é muito especial, por ser um ótimo poeta também, ele aplicou um ritmo um pouco diferente do original, fugindo da tradução literal e indo por um caminho inventivo, mas na medida, numa boa medida, só um bocadinho aqui e acolá para a transposição de sentido para português; e de prosa, o texto que mais me ficou foi “Biscoito?”, de Silva — uma esquete literária deliciosa, com os elementos do exagero e do absurdo bem-humorados e com essa comunicação mais familiar e cotidiana, que permite que a gente prossiga legal na leitura, sem se encolher na poltrona com algum cringe (em suma, texto que fala como a gente fala); com menção honrosíssima para o trecho da Tatiana Lazzarotto, que faz algo parecido, mas não com diálogo, com descrição; e para o conto de Carolina Fellet, outro que passa pelo coloquial, mas com elementos de prosa poética.

Boa ressaca de carnaval a tod_s. Sejam impressos! Mas se não quiser, não precisa.

O papel do papel, o ChatGPT, os escreventes

Editorial extraído da edição de março de 2023 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos editoriais, clique aqui.

A presente edição do RelevO, de março de 2023, não foi escrita por inteligência artificial (IA), mas teve o auxílio dela. Tal qual a aparição de um craque na base de um clube decadente, o surgimento do ChatGPT no fim de 2022 trouxe à tona uma série de reflexões sobre o fazer artístico —a nossa edição especial da Copa do Mundo teve capa de IA, por exemplo. E ficou ótima. Será o fim do artista? No plano prático, diversas revistas e concursos literários espalhados pelo mundo passam pelo desafio de avaliar ou excluir textos enviados com auxílio de tais ferramentas. Logo será a nossa vez de lidar com isso.

Estamos vivendo o início do fim dos escritores e dos artistas? Certamente que não. Certamente que sim. Quem já se aventurou no ChatGPT e saiu emulando estilos de autores e autoras consagradas pôde verificar que a fluência e a beleza textual ainda são de uma carruagem no asfalto. Contudo, sabemos que a IA irá melhorar, o que nos traz outro questionamento: e os escritores? Permanecerão cada vez mais distantes das transformações do mundo e descrevendo árvores por três páginas? Lógico que exageramos. O argumento, inclusive, acabaria com Marcel Proust. Mas só tivemos um Marcel Proust…

Longe de nós querer transferir aos escritores a tarefa de avançar junto das AIs. É impossível, tanto por processamento quanto por aprendizado. O que nos interessa, na condição de veículo de curadoria de um segmento cultural, é pensar em como os escritores lidarão com ferramentas que podem escrever melhor que eles. Ou melhor do melhor: que podem ser medíocres com muito mais qualidade.

Daqui do nosso cercadinho de muitas incertezas e na continuidade de procedimentos, enxergamos com bons olhos a chegada de uma ferramenta que tensione a nossa existência. Poderá, em breve, uma IA selecionar os textos enviados para a nossa caixa de entrada apenas pelos padrões de escolha dos editores ao longo de 13 anos? Poderá a IA descartar automaticamente do processo de avaliação textos que tenham erros crassos (e involuntários) de língua portuguesa? Gostaríamos.

Diferentemente de uma IA, o ser humano é escravo e senhor de sua temporalidade – e não avança apenas com atualizações. Como medir as transformações internas de uma pessoa que teve um filho pela primeira vez? É possível quantificar (ou realmente descrever) em algoritmos a experiência do primeiro amor? E a sensação de receber uma encomenda pelos Correios? Ainda somos nós, ainda somos nós. E nunca fomos mais humanos.

Entre infinitas razões, criamos para também nos questionar sobre a nossa própria existência — e por utilidade, valor sempre em confronto com o mundo exterior. Pedimos ao ChatGPT que escrevesse um editorial que refletisse sobre a utilidade de um jornal de literatura no mundo contemporâneo. O comando foi simplório, já que poderíamos dialogar em perspectivas bem mais profundas. A resposta foi didática:

Um jornal de literatura pode ter várias utilidades no mundo contemporâneo, mesmo com o avanço da tecnologia e das redes sociais. Algumas das principais utilidades são:

- Promover a literatura: Um jornal de literatura pode ser uma excelente plataforma para promover a literatura, tanto nacional quanto internacional. Ele pode destacar obras e autores relevantes, estimular a leitura e ajudar a formar novos leitores.

- Fornecer análises críticas: Um jornal de literatura pode fornecer análises críticas de livros, oferecendo aos leitores uma visão mais aprofundada e reflexiva sobre as obras. Isso ajuda a enriquecer o debate literário e a estimular a produção de obras cada vez melhores.

- Divulgar eventos literários: Um jornal de literatura pode divulgar eventos literários, como lançamentos de livros, feiras de livros e encontros com autores. Isso ajuda a aproximar os leitores dos escritores e a fomentar o diálogo entre eles.

- Fortalecer a comunidade literária: Um jornal de literatura pode ajudar a fortalecer a comunidade literária, criando um espaço para a troca de ideias e experiências entre autores, leitores, editores e outros profissionais do mundo literário.

- Preservar a cultura: Um jornal de literatura pode ajudar a preservar a cultura, registrando a produção literária de uma época e documentando os eventos e acontecimentos importantes do mundo literário. Isso é importante para a posteridade e para que as próximas gerações tenham acesso às obras e ao legado dos escritores.

Para nós, não se trata de uma resposta vazia, afinal ela captura um bom tanto das identidades possíveis de nosso periódico, o que muitas vezes frustra os leitores em busca de um norteamento claro. Mas também é fria, protocolar, semelhante a um editorial cansado. Em suma, será divertido acompanhar o rumo disso tudo. Certamente continuaremos nos divertindo, aspecto básico de nossa existência (chatbots sonham com risadas elétricas?).

Uma boa leitura a todos.

Edição de fevereiro de 2023

Amanda Vital: Ombudswoman 2: é preciso ter estilo

Coluna de ombudsman extraída da edição de fevereiro de 2023 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos ombudsman, clique aqui.

es·ti·lo (latim stilus, -i, instrumento com haste pontiaguda, instrumento para escrever nas tábuas enceradas)

“estilo”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2021

Car_s leitor_s, tem uma coisa que me pega aos pouquinhos — cada vez um pouco mais — lendo a seção de cartas do Jornal. É um argumento-questionamento que vem aparecendo intermitentemente já há algum tempo, e não me lembro se os ombudsmen/women anteriores falaram sobre isso. Se sim, venho endossar o coro. Falo desse argumento que une tanto o possível leitor que não quer assinar o Jornal (e precisa dar uma justificativa qualquer) até o autor que foi rejeitado e quer cancelar a assinatura (e não quer ver o editor nem pintado de ouro): “ah, é que o RelevO não faz muito meu estilo”. Eu não queria deixar isso passar na minha curta estadia por aqui — e ainda vou falar de rejeição de textos e sobre jornal impresso, numa outra altura, que também queria poder dar um pitaco ou dois. Mas já agora, pergunto: o que é, na realidade de um jornal literário generalista, ter um estilo? Como ele é alcançado? O que é preciso fazer para receber um rótulo de estilo? Ter esse rótulo é necessariamente saudável e bom?

Minha reflexão vale o que vale. Mas penso que a partir do momento em que um veículo de literatura define sua curadoria, e aqui simplifico bastante por ter muitas outras subjetividades embaixo disso, em 1. o material ter um traço de qualidade marcante; e 2. todos são bem-vindos, renomados ou não, cabe uma pluralidade de estilos dentro dessas duas premissas. Do soneto ao verso livre, da prosa contemporânea experimental ao fragmento de romance tradicional com ares mais clássicos, do tradutor literal ao inventivo, do ensaio acadêmico catedrático ao literário mais híbrido.

E fujamos das formas, também, e digamos do conteúdo — do esporrado que sai daquele conto erótico do escritor frequentador de sarau temporão em taberninhas (aquele que geralmente pega o microfone pra ler um Bukowski, uma Hilda Hilst ou um beat norte-americano), do poeta escrito a partir de slam de uma feminista de rua intervencionista (muitos dizem “panfletário” para tentar diminuir essa possibilidade de existência da poesia, porque “ai, meu Deus, feministas não-acadêmicas querendo espaço aqui no templo sagrado da poesia, falando de liberdade sexual, de igualdade de direitos e de pelos nas axilas, assim, como se não fosse nada de mais, isso é um absurdo”), das diferentes formas de beber de fontes — e todas as fontes são potáveis e próprias para consumo.

No veículo generalista, a literatura é viva e vai sendo universal em seu melhor, abrangente mas sem cirandinha, porque aquela premissa 1 é, no fundo, seu próprio estilo editorial. E é um passo mais à frente após décadas de suplementos literários feitos apenas por convite, restritos a elites literárias, privilegiando amigos, políticos e familiares. E que, vamos ser sinceros, esses é que publicavam sempre mais do mesmo: a seleção de textos não circulava muito, reclusa a algumas dezenas de autores.

Por isso, o conceito de “jornal generalista” me aparece em mente: porque vejo esses jornais e revistas, físicos ou digitais, como veículos amplamente democráticos e abertos a todos os públicos, que não querem ser especializados num determinado recorte (ex: publicar só autores modernistas, só autores concretistas, só autores contemporâneos, só sonetos de amor, etc), sim, mas isso tudo faz sentido em termos de estilo mesmo assim. Porque existe o fator curadoria que não deixa tudo virar farofa da Gkay, com a seleção de bons textos que as pessoas podem gostar de descobrir (e é saudável e bom descobrir coisas novas), porque são e estão fazendo o presente na literatura. Porque a curadoria editorial é e está fazendo o presente da crítica literária no país. Essa crítica que “anda tão sumida, cadê ela?”, e segue assim, nos bastidores. Esse estilo que rabisca as tábuas enceradas e vai grafando fragmentos da história da literatura.

A Camila Passatuto, excelente poeta, aparece na última edição com um ensaio — que não quero dizer “sobre a obra de”, mas que “parte da obra de” Lucas Verzola, para a dissertação, entre as diversas provocações da obra, do “consumir-produzir literatura”, da produção entre empecilhos do contemporâneo. E deu muito certo. A transição entre estilos é o necessário para canalizar um ímpeto que seria para um canal já atravessado com alguma frequência, na escrita e na reflexão, em um outro exercício que pega emprestado o traquejo do trajeto anterior. Lúcido, esclarecedor e com uma abertura bonita que a Camila tem sobre a literatura em ação.

O delicioso “brincadeirinhas”, de Camila Lourenço, é a justa medida entre a denúncia da disparidade de visão da sociedade sobre meninas e meninos da mesma idade e o alívio de uma brincadeirinha consensual das primeiras experiências — chegamos a um ponto em que se é consensual, é um alívio —, que também anda lado a lado com isso. O “eu acho que senti o arrepio primeiro”, a experiência amorosa do início da juventude descrita sem maldade, sem exagero e sem condenação (sem, no fundo, a “mão invisível” do conservadorismo enraizado), da perspectiva da menina, do domínio. Que mais meninas (acredito que o texto também possa ser lido por jovens, sem problema algum) tenham mais exemplos como esse texto, com literatura “a sério” e não só os mesmos livros de autoajuda e montagens rápidas de Instagram para alcançarmos um controle cada vez maior sobre o nosso corpo, as nossas vontades, os nossos sentimentos.

Outra decisão crítica super acertada foi a poesia da Carolina Bataier, que parece ter sido escolhida a dedo para dar mais um sacode gostoso em quem não conseguiria, por exemplo, lendo “O que fazer com um poema guardado”, enxergar ritmo (que há), originalidade (também) e trabalho (igualmente). Quantos vão passar por esse poema sem perceber o sarcasmo, a denúncia, sem se questionar “por que será que o encadeamento dessas sequências, dessas imagens entre um e outro verso, foi feito dessa forma?”. Ah, porque é quase poema-recorte atrelado à oralidade, “é tudo feito ao calhas”, como diriam em terras lusitanas. Mas Carolina pegou nas situações mais inusitadas para se depositar-ler-publicar-botar para fora um poema. Apanha-o como um boneco de papel, manipula as palavras a sua maneira. Ali, o poema disserta (ui, o perigo do poema descritivo destruidor da nobreza poética!), propõe, tira sarro. Manda na autoria, manda em tudo. E tudo, absolutamente tudo é válido, menos deixá-lo na gaveta. A metapoesia feita sem precisar de palavras mirabolantes.

Ainda em poesia, Davi Koteck — que tem uma produção excelente em poesia e em edição, com a ótima revista Rusga (se ainda não está em circulação, que isto aqui seja um incentivo para retomá-la) — flerta com o realismo mágico e o nonsense, construindo camadas para construir um ciclo que volta ao início (“Não tenho mais vontade de ser feliz”/“na minha cabeça parece que eu não mando”) nessa vivência do contemporâneo que é ora apática, ora com faíscas de qualquer coisa nova, fora do comum, que nos puxe um bocadinho mais para o estado de euforia.

Para a contracapa, foi selecionado o centenário português Eugénio de Andrade, com “Canção” (que, salvo engano, acredito que parte dele tenha virado mesmo uma canção de uma banda portuguesa), de seu livro Primeiros poemas, encerrando a edição com essa reminiscência curtinha tão bonita, uma gota dum orvalho feito de metades proporcionais entre a metáfora-imagem e o cotidiano-oralidade.

O que quero com tudo isso? Além do costumeiro costumer service, apenas provocar com algumas centelhas de birra contra o tradicionalismo excessivo e a favor do caminho bonito que a literatura tem alcançado de ora equilibrar o novo e o velho, ora mandar tudo à merda para fazer estilos do zero. Mas o que eu quero, mesmo, é desejar uma boa continuidade de começo de ano para todo mundo. E por falar em estilo, sejamos um bocadinho mais rebeldes. Mas se não quiser, não precisa.