Extraído da edição 113 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente. O RelevO pode ser assinado aqui.

E, aliás, que seria de mim, que seria de nós, se não fossem três ou quatro ideias fixas?! Repito: não há santo, herói, gênio ou pulha sem ideias fixas. Só os imbecis não as têm.

Nelson Rodrigues

Pois bem.

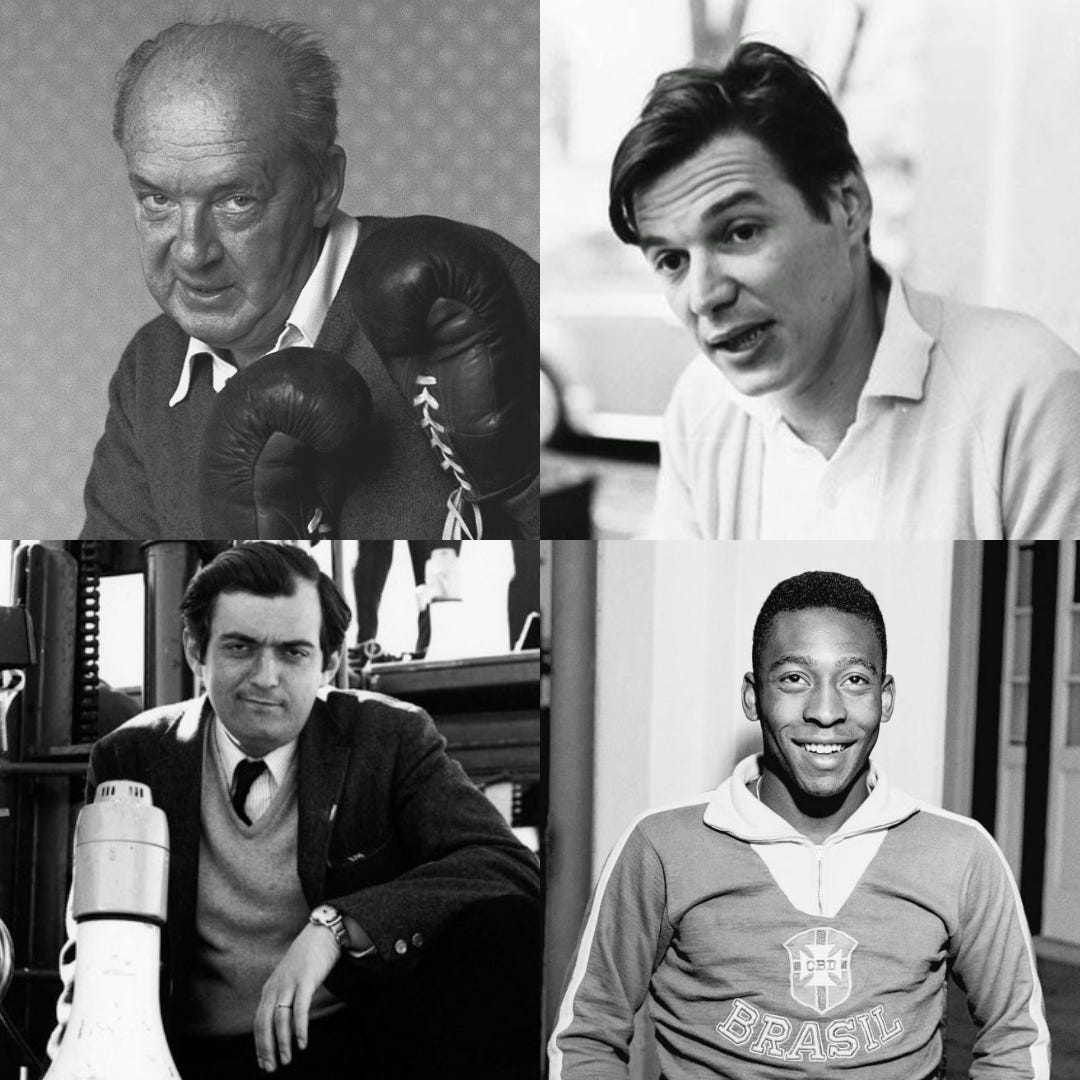

Se na Enclave #112 tentamos analisar a interseção entre a Lolita (1955) de Vladimir Nabokov (1899-1977) e sua correspondente de Stanley Kubrick (1928-1999) – lançada em 1962 –, hoje derretemos o tema de forma breve e superficial, mas satisfatória para nos acalmarmos e finalmente mudarmos de assunto.

Voltemos àquele ano, o eixo comum entre nossos quatro personagens desta edição. Crise dos mísseis, Copa do Mundo, Don Draper bebendo e traindo.

Conforme comentamos, já lidamos com dois gênios em estágios diferentes da vida. Em 1962, ano de lançamento de Lolita (o filme), Nabokov vivia seu ápice – escritores não são jogadores de futebol, portanto 63 anos parece a idade certa para começar a colher frutos. Recém-mudado para a Suíça (onde viveria até seus últimos dias), ele lançaria nada menos que Fogo Pálido, outra obra-prima, para suceder Lolita.

Por sua vez, Stanley Kubrick, um nome promissor, sem dúvidas ainda não era Stanley Kubrick. Essa virada de chave aceleraria com seu trabalho seguinte, Dr. Strangelove (1964), e se consolidaria com o pináculo 2001: Uma Odisseia no Espaço, talvez o filme mais impressionante da história. No lançamento de Lolita, o jovem Kubrick estava prestes a completar 34 anos.

- O que queremos dizer com impressionante? A definição mais pura e simples possível, o fator “wow!”, a indignação de “meu Deus, como eles fizeram isso?! E como fizeram isso na década de 1960?”.

- Outro fator a motivar este texto foi a leitura do ótimo livro de Michael Benson. Recomendamos com ênfase a qualquer interessado por 2001.

Porém, entre os vários gênios daquela década, dois eram, além de indiscutivelmente gênios, indiscutivelmente brasileiros. Estamos falando, é claro, de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-2022), e de Antonio Carlos Brasileiro (!) de Almeida Jobim, o Tom (1927-1994). Para eles, 1962 foi um ano de decolagens.

Como a Coreia do Sul hoje, o Brasil vivia seu ápice de popularidade. Era o sujeito descolado da escola, aquele cuja confiança os outros tentam emular sem sucesso. Bossa nova, Copa do Mundo, Juscelino, Maria Esther Bueno, Garrincha, Clarice, Guimarães Rosa, João Gilberto etc. – até Palma de Ouro. Seus movimentos vingavam em diversas frentes e, àquela altura, parecia que a coisa ia.

Não se trata de saudosismo (nunca), e sim de constatar o óbvio. A confiança é subjetiva e imensurável, e é provável que toda a minha geração morra sem conhecer um país confiante. (O que será que aconteceu logo depois, naquela mesma década, para frear tudo isso? 😒)

Pelé, nosso maior símbolo mundial, havia conduzido a seleção a seu primeiro título mundial em 1958, antes mesmo de completar 18 anos.

Na Copa seguinte, aos 22 – idade ótima para um atleta, péssima para um escritor – embora estivesse voando, machucou-se no segundo jogo, um empate em 0x0 contra a Tchecoslováquia. Foi substituído por Amarildo e viu Garrincha brilhar na campanha do bicampeonato, encerrada contra a mesma Tchecoslováquia (3×1).

No mesmo ano, ele ainda seria campeão paulista, brasileiro (então Taça Brasil), da Libertadores e Intercontinental (mundial). Neste último, destruiu com três gols o Benfica de Eusébio lá em Portugal (2×5).

Vale lembrar que Pelé só disputou três Libertadores: ganhou duas e parou em uma semifinal. Àquela época, era mais vantajoso fazer excursões mundiais – o Santos era praticamente um circo itinerante – do que se enlamear na competição continental, ainda sem transmissão televisiva.

1962 também foi um ano definidor para Tom Jobim por ao menos dois motivos. Primeiro, a histórica sequência de shows com João Gilberto, Vinicius de Moraes e Os Cariocas no restaurante Au Bon Gourmet, em que lançaram, entre outras joias, ‘Garota de Ipanema’. Depois, o absolutamente caótico show em Nova York que apresentou diversos músicos brasileiros a jazzistas de primeira linha dos EUA.

Separando apenas esses dois eventos, já encadeamos o sucesso posterior de Jobim. Em 1967, a consagração mundial viria após a parceria com Frank Sinatra. Ao longo de sua carreira, Tom viveria entre Rio de Janeiro e Nova York gravando obras-primas muito além de bossa nova, como Stone Flower (1970) e Matita Perê (1973).

- É natural que nenhum brasileiro sinta vontade de escutar ‘Garota de Ipanema’, afinal qualquer superexposição dessacraliza. Isso nos afasta de uma beleza ímpar, mas, principalmente, nos faz esquecer o feito que constitui tamanho sucesso mundial.

- “The Girl From Ipanema is a far weirder song than you thought”.

Então voltamos a 1962, ano em que filtramos gênios. À Enclave, hoje interessam esses quatro – poderiam ser tantos outros e tantas outras, poderiam ser outras épocas. Tudo é recorte, e pensar num mundo com Nabokov, Jobim, Kubrick e Pelé em ação traz o tipo de melancolia alegre que nos satisfaz para iniciar a semana.